第二届中美双边药理学术会议(The 2nd CNPHARS-ASPET Joint Symposia on Pharmacology)于2017年11月2日至5日在杭州举行�����?;嵋橛芍泄├硌Щ幔?/span>Chinese

Pharmacological Society, CNPHARS)和美国药理学与实验治疗学学会(American Society for Pharmacology

and Experimental Therapeutics, ASPET)共同主办,由浙江中医药大学和浙江省药理学会联合承办�����。中国药理学会理事长张永祥教授�����、中国药理学会党委书记��、前理事长杜冠华教授����、副理事长陈建国教授、魏伟教授���、秘书长张永鹤教授等学会领导及部分常务理事参加了此次会议���,美方参会人员包括ASPET主席John D. Schuetz教授、候任主席Edward Morgan教授��、前任主席David R.Sibley教授���、秘书长John Tesmer教授��、候任秘书长Margaret Gnegy教授���、前任秘书长Charles France教授以及第一届中-美会议主席Rick Neubig教授(2014年ASPET主席)等学会领导及专家和代表。此次会议是继2014年在美国圣地亚哥召开第一届中美药理学术会议后的又一次双边学术会议���。来自中美两国的220多位从事药理学研究的专家和学者参加了本次会议�����。

会议设两个主题�,一是分子药理学与新药发现(Molecular

pharmacology and drug discovery),二是传统药物与天然药物对于疾病的治疗(Traditional Chinese

Medicines and Natural Products in Treating Disease)���。共收到论文摘要120余篇��,经审核后刊登在《中国药理学与毒理学杂志》2017年第10期上���。此次会议包括大会报告2篇、专题报告11篇�、专题论坛摘要107篇,内容丰富���,其中以GPCR为主题的分子药理及药物发现相关摘要46篇�,中药及天然产物药物发现相关摘要40篇�,其它研究方向论文摘要21篇。此外会议设有青年科学家报告和壁报交流����。

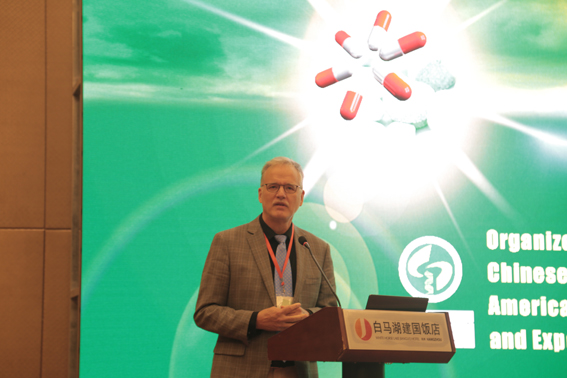

11月3日上午,会议在杭州白马湖建国饭店隆重开幕�。开幕式由中国药理学会秘书长张永鹤教授主持�����。中方主席�����、中国药理学会理事长张永祥教授首先致辞�,对来自各地各单位的嘉宾、尤其是远道而来的美国客人表示热烈欢迎���,对承办此次会议的浙江中医药大学和浙江省药理学会表示感谢��,然后讲到�����,药理学是一门十分重要的科学�����,在新药研发和临床合理用药的重大需求牵引下�����,药理学发展十分迅速�����。中国目前正在实施“重大新药创制”科技重大专项���,相信这次双边学术会议将进一推动进中国药理学的合作与交流���、增进相互了解和友谊。美方联合主席�、ASPET主席、美国St.Jude儿童医院John D. Schuetz教授代表ASPET致辞���,简要介绍了美国药理学与实验治疗学学会��,并对东道主的盛情表示诚挚感谢�,期望会议圆满成功��。特邀嘉宾国家卫生计生委科教司重大专项处顾金辉处长在致辞中�����,对“重大新药创制”科技重大专项实施十年来的成果进行了总结回顾���,对“十三五”期间重大专项的定位予以明确�,并指出了我国新药研发中存在的问题和提高国际竞争力的对策�����,特别对本次双边会议对于推动我国新药源头创新的积极意义进行了充分肯定,并预祝本次会议圆满成功��。浙江中医药大学副校长李俊伟教授代表承办方参加了开幕式��?��?皇胶笥牖岽硪宰杂苫钇玫男问浇辛撕嫌傲裟睢?/span>

中国药理学会秘书长张永鹤教授主持会议开幕式

中国药理学会理事长张永祥教授致欢迎辞

美国实验药理学与治疗学学会理事长John

D. Schuetz教授致开幕辞

国家卫生计生委科教司重大专项处顾金辉处长在开幕式上发表讲话

中美药理学会领导在会场上

第二届中-美双边药理学术会议代表合影

3日上午“专题论坛1:分子药理学与新药发现”的首场大会报告由中国药理学会前理事长杜冠华教授和美国药理学会前任主席David

R.Sibley教授共同主持����,美国加利福尼亚圣地亚哥大学Paul

Insel教授做大会报告,题目为“GPCRomics: tissue and

cellular GPCR expression identifies new therapeutic target”����。基于不同类型的细胞可能表达迄今尚未认识(unkown

unkowns)的可能会成为新的药物靶标GPCRs的假设�����,采用了无偏见的GPCRomic策略(Taqman

GPCR arrays and RNA- seq)发现新的GPCRs��,然后通过公共数据库的挖掘(the

GTEX database for normal tissues and the Cancer Genome Atlas, TCGA)和信号通路和功能活性验证新发现的GPCRs��。研究发现不同细胞类型和组织的GPCRs表达差异达100个以上,且很多高表达的GPCRs是以前研究很少或孤儿受体(未发现生理性的配体)���?����;?/span>GPCRomic策略发现了��,胰腺导管腺癌(pancre⁃atic

cells/pancreatic ductal adenocarcinoma��,PDAC)细胞中高表达的GPRC5A和胰腺癌相关的纤维细胞(pancreatic

cancer- associated fibroblasts���,PCAFs)中高表达的GPCR-1可以增强胰腺癌的恶性表型(malignant

phenotype),可以被认为是功能性癌基因(functional

oncogenes)�����。GPCRomic策略在胰腺癌中的应用为在其它疾病中发现新的GPCR药靶提供了可借鉴的思路和方法�。第二位报告人是安徽医科大学魏伟教授(Direction

of new drug research: soft regulation of inflammatory immune responses),他在报告中提出了免疫炎症反应软调节的理念��,也即是药物对免疫炎症的适度调节�,选择性调控其异常活性至生理水平,以恢复细胞的动态平衡���,发挥治疗作用��,而不是对细胞功能����、基因和蛋白表达或活性的完全抑制�,这样可以减少药物的不良反应�����。第三位报告人是伯明翰亚拉巴马大学Mary-Ann

Bjornsti教授(SUMO conjugation-scha

therapeutic target)���,她的研究主要聚焦在了与泛素样修饰蛋白(SUMO)结合作为抗肿瘤靶点及其在转化医学研究中的可能机制上��。第四位报告人是中科院上海药物所谢欣教授(Targeting

G protein-coupled receptors for the treatment of autoimmune diseases)��。她的团队发现了2个 GPCRs (CysLT1 and A2B)可通过调节免疫细胞分化或功能在多发硬化中起着重要作用����,在小鼠EAE模型中阻断这两个受体可明显缓解症状��,是多发硬化的一个潜在靶点。第五位报告人是密歇根州立大学Rick

Neubig教授(Identification of a

novel target for cancer and anti-fibrotic therapy)��,他的团队主要通过研究G-蛋白相关遗传性癫痫��,以及发现可治疗肿瘤�����、硬皮病和特发性肺纤维化疾病的候选药物���。第六位报告人是山东大学孙金鹏教授(Arrestin

mediated GPCR biased signaling and its application in new drug discovery)����。GPCRs主要通过G蛋白和arrestins两个胞内信号实现对细胞功能的调节�����,选择性的针对G蛋白或arrestins可能会消除传统的完全激动剂或拮抗剂所带来的副作用��。但目前调控arrestins的机制尚不清楚����,孙教授课题组利用动物模型、细胞生物学���、生物物理学等多种手段在揭示arrestins介导的GPCRs功能的机制方面做出了系列有意义的发现����。在功能方面,孙教授课题组发现β2 受体下游通路中的arrestins信号在维持胰岛细胞稳态和调节胶质细胞和神经元之间的乳酸转运环路中有重要作用���;相对于调节G蛋白���,调节β-

arrestin- 1 信号对糖尿病有更好的治疗作用。传统观念认为�,GPCRs的信号转导包括两个时相,第一波信号由G蛋白介导(一般发生在细胞膜上而且发生比较快�,2分钟以内)�����,第二波信号Arrestins介导(一般发生在内质网上��,5分钟以后)�。孙教授课题组的研究表明,arrestin可以在血管紧张素受体激活时直接偶联并激活TRPC3��,来介导肾上腺素的急性分泌(1分钟以内)�����。这一研究发现打破了GPCRs领域的固有认识,说明arrestin也可以在细胞膜上介导快速的GPCRs信号�����。进一步的研究还表明�����,血管紧张素受体下游的β-arrestin-1信号途径是不利的���,而β-arrestin-2的信号途径是有益的��。该部分工作不仅揭示了GPCRs新的工作模式�,还提示血管紧张素受体下游β-arrestin-2亚型的偏向性配体可能是更好的治疗心血管疾病的药物�。目前认为,arrestins介导的信号是通过磷酸化barcode调节的�。孙教授课题组通过生物物理和细胞学的手段鉴定了arrestin

N-端的10个不同磷酸化交互位点(interacting

sites)是可以识别GPCR传递信息的arrestin磷酸码(phospho-

code)阅读器(reader),可以翻译成1000个不同的 arrestin构象���,募集特定的下游信号分子���?��;诖耍岢隽?/span>arrestin 介导GPCRs信号的“flute

model” 工作机制����。结合“flute model”和GPCRs配体的鉴定,同时激活GPCRs和 操作受体的磷酸化barcode可以特异性的调节arrestin介导的生理功能�����。该研究对研发调节arrestin介导的信号的药物具有重要意义��。第七位报告人是普度大学John

Tesmer教授(Rational design of

GRK2 inhibitors for the treatment of heart failure)�。人类约800种GPCRs 大部分都受7种GPCR

kinase (GRKs)磷酸化调节。虽然GRks通常是起适应性作用(adaptive

role)�,但在一些条件下其高表达与疾病进展密切相关,比如慢性心衰����。GRK2和GRK5分别是治疗心衰和病理性心脏肥大的重要靶点�。Tesmer团队鉴定了代表所有脊椎动物GRKs的三个亚家族的原子结构(atomic

structure),并基于机构进行选择性抑制剂的理性设计���。结构比对鉴定出了帕罗西?����。?/span>paroxetine)是GRK2的选择性抑制剂�����,并对paroxetine.GRK2复合体的晶体结构进行了确证��。在生物学实验方面���,帕罗西汀可以改善肌细胞的收缩力�,能使心肌梗塞的小鼠恢复����。采用“hybrid”抑制剂设计的方式,获得具有更好的效能和稳定性GRK选择性的化学探针(probes)�����,在心肌细胞和小鼠模型中均具有提高收缩力和减少心肌细胞肥大反应的作用����。通过结构分析,揭示这些化合物具有选择性和高效能的分子基础����,这为设计��、研发下一代GRK化学探针奠定基础�����。该专题报告的内容主要集中在GPCRs相关研究���。G蛋白欧联受体(G

protein-coupled receptors,GPCRs)与癌症�、心脏病、糖尿病�、阿尔茨海默症等重大疾病的发生和发展关系密切,人类拥有超过800种GPCRs����。GPCRs是目前最成功的药物靶标,迄今40%左右的上市药物是以GPCRs为靶点����,但目前也只有约15%的GPCRs成为了已有药物的靶标。因此�����,针对GPCRs进行药物研发具有很大的潜能���,是药物开发领域的“宝库”����。来自中美双方的专家的报告包含了GPCRs的发现����、GPCRs下游信号的调节、GPCRs胞内段磷酸化调节及相关应用在内的丰富内容��,每个报告结束后都进行了热烈的讨论����,会场气氛活跃,是一场关于GPCRs的饕餮盛宴�。

3日下午“专题论坛2:传统药物与天然产物对于疾病的治疗”的大会报告由中国药理学会副理事长陈建国教授和本次会议的美国报告人主席Benidict

Green教授共同主持。由CNPHARS理事长张永祥教授做题为“Pharmacological

study on traditional Chinese medicine and natural product in China”的大会报告�����。报告中指出��,中国天然药物资源丰富����,天然药物特别是中药在中国已有数千年的防病治病经验���,为中国人民的健康和中华民族的繁荣作出了重要贡献。中医是中国卓越文化的传承者���,是一个历史悠久�����,具有独特的理论和技术的医学体系�。处方或配方是中医的主要形式��,中医的配伍和组成是遵循中医理论���,其中配伍理论是其中不可或缺的部分�����。临床应用和现代药理研究均表明��,中药方剂与化学药物相比具有独特的疗效�。然而,由于处方中含有复杂化学成分的多种草药�����,中药处方的药理学研究非常困难��。因此�,中医方剂药理研究的关键在于阐明中药方剂的综合疗效和作用机制����。近年来,中药方剂研究取得了长足的进展���,中药方剂的现代研究包括药理和化学研究�����,已经成为我国研究热点��。中药和天然药物的药理研究采用不同的方式和方法����,包括各种实验动物模型的整体方法和组织����,器官和细胞模型的体外实验�����。此外����,在分子水平研究中还采用了许多新的技术和方法����,如“组学”技术,如对中药和天然药物的作用机制的研究�����。另外���,中国的中药方剂也开发了很多新药��。传统方法制备的中药经典制剂包括煎剂���、丸剂、散剂����、软膏剂和丸剂等����。而新型制剂与现代制药工业制剂如片剂����、胶囊���、口服液���、甚至注射剂等在现代制药工业条件下按照GMP的要求是相似的。阐明其活性机制和活性部位或成分是中药处方开发新药的重要依据����。虽然中药药理研究取得了长足的进展,但由于方剂的复杂性���,阐明中药方剂的活性成分和作用机理仍然是一个很大的挑战�。然而�,随着科学技术的飞速发展及其在这一研究领域的不断应用,中药方剂的药理研究正在不断深入��。第二位报告者是来自美国农业部毒性植物研究实验室Benedict

Green教授,其专题报告题目为:“Drugs and natural products:

from plants and livestock to human therapeutics”����。该报告认为,对牲畜具有毒性的植物对农业具有显着的负面影响�����,但是可以成为用于医学的生物活性分子的重要来源�����。植物毒性的初步研究主要集中在对中毒和受毒性植物影响的特定家畜的反应上�。该项研究主要对牲畜有毒性作用的植物和天然产物进行了鉴定,以预防进一步的中毒以及为受影响的动物开发治疗方法�����。一旦确定了影响家畜的生物活性分子��,那么对这些化合物的研究将集中在作用机制研究上��,并进一步开发模型以及确定该潜在疾病治疗用候选药物��。以农业为基础的与人畜医学有关的具体例子包括:来自加州藜芦(西部假藜芦)的环杷明��,来自羽扇豆属(羽扇豆)的哌啶生物碱和来自毒芹的毒芹素。第三位报告人是来自中国医学科学院药物所蒋建东教授���,他做的专题报告是“Berberine

is a new mechanism drug against energy metabolic disorder”�。他们的研究发现�,BBR是治疗高脂血症和高血糖症的有效药物。临床研究显示�����,高脂血症或T2D患者口服小檗碱(BBR)可显着降低血胆固醇�,LDL-c��,甘油三酯以及葡萄糖和HbA1c��。一小部分患者在胃肠道系统中有小的和短暂的副作用����。降低胆固醇的作用与ERK介导的LDLR

mRNA上调有关;降糖作用主要是由PKD介导的胰岛素受体表达以及AMPK的活化引起的��。BBR的临床疗效得到国内外大量独立临床试验的验证���。对于BBR的吸收机制����,他们发现BBR首先通过硝基还原酶在肠道微生物群中转化为dhBBR,促进BBR进入肠道�����,然后被氧化回BBR���,然后进入血液�。最近的研究表明���,BBR还可以促进肠道微生物途径�,使进入血液并降低血脂和葡萄糖的SCFAs(如丁酸盐)��,提示新鉴定的BBR

MOA���。BBR目前正在中国进行临床试验�。他们认为BBR是临床上代谢紊乱的多靶点药物��。第四位报告人是来自华盛顿州立大学Mary

F Paine教授�����,报告题目为“A

systematic approach to select and evaluate natural products as precipitants of

pharmacokinetic natural product drug interactions”。该报告指出���,多种患者群体��,特别是那些慢性疾病�����,如癌症���,心血管疾病,丙型肝炎和艾滋病毒/艾滋病患者�,通常用植物性天然产物(NPs)补充其药物治疗方案,引起对不良天然产物-药物相互作用的担忧����。与药物相互作用一样��,药代动力学相关天然产物-药物相互作用的共同机制包括药物代谢酶和转运蛋白的诱导和抑制���,导致全身药物浓度改变�����,并可能导致不理想的治疗效果�。然而,与药物相互作用不同�,评估天然产物药物相互作用风险的严格指导原则尚不存在。建立天然产物-药物相互作用的这种指导方针带来的挑战超出了药物相互作用方面的挑战���,因为天然产物本质上是复杂的混合物��,在植物化学成分方面有很大的不同���。美国国家补充与整合健康中心于2015年9月创建了天然产物-药物相互作用(NaPDI)研究卓越中心。NaPDI中心的使命是领导����,鉴定,评估和传播潜在的有临床意义的药代动力学天然产物-药物相互作用�。目前,该中心取得的主要成果是一套指导研究人员正确开展天然产物药物相互作用研究的推荐方法���。这些方法是基于一系列相互作用项目而产生�����,这些项目系统性的选择了四种天然产物作为沉淀剂��,以利于检查由代谢和(或)转运蛋白介导的与临床相关目标药物的相互作用��。这些天然产物中的三种��,即绿茶�,金盏花和大麻,已被推广到相互作用项目中���,包括人体作用机制的体外研究��,基于生理学的药代动力学建模研究�,以及多种临床研究��。药物相互作用项目中产生的关键数据正在被输入到一个数据库中�,这个数据库将通过一个公共访问门户网站传播给研究人员。总的来说���,NaPDI中心的努力将导致未来天然产物-药物相互作用研究的设计改进,并最终改善临床相关相互作用的最佳管理决策�����。第五位报告人是来自河北医科大学附属以岭医院贾振华院长���,做了专题报告:“study

of Collateral disease research and translational medicine”�����。转化医学是一种以患者需求为导向的医学科学实践�����,强调基础理论研究有助于提高临床疗效���,转化为新型药物���,满足社会发展和人类健康的重大需求。遵循中医学学科发展规律�,坚持五位一体(理论-临床-新药-实验-证据)创新的中医药转化发展新模式,加快科研成果转化�����,促进临床疗效和学科发展以络病的理论创新为动力��。在理论研究方面����,建立中医络病理论新学科已经成为促进中医药产业发展的实践者和典型代表���。理论创新在学科发展中的重要地位和指导作用受到重视。系统构建“辨证兼治”和“经络理论”为本学科的建立奠定了理论基础��。在临床研究方面�,在中医理论-并行病理论的指导下,系统研究中医病机����,干预策略和重大疾病的有效配方;开发了一系列创新中药�。通过药理学研究,对相关作用机制进行深入的调查和研究�����。循证医学研究证明���,在络病理学指导下开发的具有代表性的活络药物对缺血性心脑血管病�,心律失常�,慢性心力衰竭,流感��,肿瘤�,糖尿病等重大难治性疾病的防治具有重要的应用价值带来重大的经济和社会效益。促进国际合作�����,加快创新中药国际化进程�。莲花青瘟胶囊美国FDA二期临床研究成功启动。以传统中医理论的继承和创新为指导��,开创了中医五位一体的新模式发展成立����。这种模式符合中医学学科发展规律,充分发挥中医理论的核心推动作用���,实现理论创新与临床实践相结合�����,专业建设与学科发展和原创新药临床研究相结合���,有力推动中医药络病理论的进步。第六位报告人是来自北卡罗来纳格林斯伯勒大学Nadja

B Cech教授��,做了专题报告“New

approaches for identifying biologically active components of botanical natural

products”。该报告认为�����,目前很多研究致力于科学评估植物天然产物的安全性和/或功效��。参与此类研究的调查人员面临着一系列独特的挑战���。天然产品不同于其药物对应物����,因为它们通常是复杂的混合物�����,对于其而言����,组分的特性和数量是未知的。为了使事情进一步复杂化�����,这些混合物的组成将根据来源材料和制备方法而变化����。使用复杂的植物天然产品进行临床试验的研究人员必须从众多潜在的制剂中进行选择�,这些制剂的成分可能差异很大����。在作出这样的决定时���,知道混合物的哪些组分最有可能对其声称的生物活性负责是非常有用的(“活性成分”)���。用于鉴定植物天然产物活性成分的金标准方法是生物测定法指导的分级分离,其中混合物经历连续的纯化和生物测定��,直至鉴定出活性化合物�。生物分析指导的分离在历史上在药物发现中起到关键作用,但是却充满了挑战���。这个过程是偏向于最丰富和容易隔离的混合物成分����,这可能不是最具生物活性的���。此外�,如果多种化合物对所观察到的混合物的生物学活性进行累加,拮抗或协同作用��,则分离后活性可能丧失��。作为生物测定指导分离的补充策略�����,我们的研究小组已经制定了非靶向代谢组学的策略���,以帮助鉴定生物活性混合物组分����。这些策略涉及使用与高分辨能力质谱联用的超高效层析分析植物混合物��。然后使用生物化学计量数据分析策略将所得化学数据与生物测定数据整合�。将介绍几个案例研究,说明如何应用这种方法�,包括从抑制药物代谢酶的植物绿(Camellia

sinensis)中鉴定化合物。这些研究正在作为天然药物相互作用研究卓越中心(NaPDI)的一部分进行�����,该研究得到了与国家卫生研究院的一个组成部分的国家补充和整合健康中心的合作协议的支持��。最后,CNPHARS前任理事长�����、中国医学科学院药物研究所杜冠华教授做了当天最后一个专题报告���,题目为“Salvianolic

Acid A, a natural product obtained from Salvia miltiorrhiza alleviates diabetic

complications”。该报告以详实的实验数据和完美的实验结果���,向与会人员介绍了他们所取得的成果��,显示了天然产物药物研发的新进展���。本专题的特点是我国专家报告的内容都是关于中药药理学的研究,而美国专家报告的都是关于天然药物药理学的研究�,二者具有不同的特点,却又有密切的联系���。通过该专题的报告和讨论�,使美国代表更进一步了解了中药尤其是中药复方药理作用的特色���,也使我国代表了解美国关于天然药物药理学研究及新药研发的思路与方法��。

论坛报告人风采

11月4日上午进行的是青年科学家报告��,报告人分别由中方和美方各选5人参加�,按照会议安排,将从10位报告人中评选3位“优秀青年报告奖”获奖者����。报告上半场由浙江大学药学院院长陈忠教授和美国ASPET主席John Schuetz教授主持,5位青年药理学家分别作了报告:Abuse-related effects of synthetic cathinones:importance of

DAT/SERT relationships����、TRPA1 channel mediates organophosphate- induced

delayed neuropathy、Diazepam reduces synaptic GABA type areceptor

availability via multiple trafficking mechanisms�����、Salvianolic

acid A ameliorates AGEs-induced glomerular endothelial dysfunction and protects

against diabetic nephropathy����、Cell-type specific examination of central amygdala

dopamine receptor 2 expressing neurons as a translational target for pharmacological enhancement

of extinction。下半场由北京大学医学部的杨宝学教授和ASPET候任主席Edward Morgan教授主持�,5位青年药理学家报告分别是Nicotine protects against ulcerative colitis through

regulating microRNA- 124 and STAT3、Identification and optimization of a potent and

highly selective D3 dopamine receptor agonist���、LW-AFC, a new

formula derived from Liuwei Dihuang decoction, ameliorates behavioral and

pathological deterioration via modulating the neuroendocrine-immune

abnormalities in PrP-hAβPPswe/PS1ΔE9

transgenic mice���、A novel GPCR mediates pancreatic cancer associated

fibroblast- cancer cell interaction���、Specific role of synovial macrophages in rheumatoid

arthritis?���!扒嗄暧判惚ǜ娼薄逼姥∥被嵊?/span>10位专家组成,中美双方各5位�。按照回避原则,评审专家所在单位没有参赛的青年代表���。经打分评议,评选出三名获奖者���,分别是美国国立卫生研究院博士后Amy Moritz�����、加州大学圣地亚哥分校博士后Shu

Wiley�、中国医学科学院药物研究所博士生侯碧玉���。本次会议还进行了“优秀壁报奖”评选����,根据评委会专家投票结果,共有12代表获优秀壁报奖�����。在会议闭幕式上举行了颁奖仪式����,双方学会领导分别向“青年优秀报告奖”和“优秀壁报奖”获奖者颁发了证书和奖品。最后中国药理学会理事长张永祥教授和ASPET理事长John Schuetz教授分别代表中美药理学会致闭幕词���,第二届中美双边药理学术会议在一片热烈持久的掌声中圆满落下了帷幕����。

优秀壁报奖颁奖仪式

优秀报告奖颁奖仪式

利用本次会议的契机���,中国药理学会在此次学术会议闭幕式之后举行了2017年度“中国药理学会-施维雅青年药理学家奖”及“中国药理学会青年药理学家奖”颁奖仪式���。颁奖仪式由杜冠华教授主持,魏伟教授和张永鹤教授分别宣布了两个奖项获奖人名单�����,每个奖项有8位获奖者。伴随着振奋人心的乐曲��,施维雅研究院和中美学会领导向获奖人员颁发了获奖证书����。中国药理学会-施维雅青年药理学家奖获得者、澳门科技大学竺晓鸣博士代表全体获奖者发言�,衷心感谢中国药理学会和施维雅研究院的支持和鼓励,表示将继续努力学习和工作��,争取做出更优异的成绩��。施维雅北亚科研关系负责人Jean-Luc Picker博士代表法国施维雅研究院发表了讲话����,向获奖代表表示祝贺���,并表达了对进一步加强中法在药理学研究领域的合作和对中国药理学研究事业发展以及青年药理学科技人才成长所寄予的无限期望���。接下来,由中国药理学会理事长张永祥教授讲话�����,高度评价了中国药理学会-施维雅青年药理学工作者奖这一“留下来”奖对我国青年药理学人才培养和成长所发挥的促进作用,期望获奖者保持不骄不躁的作风����,进一步增强责任感和使命感,努力工作�,创新发展,追求卓越���,并勉励青年药理学工作者���,只要坚定信心、努力进取��,就一定会取得成功�。

第二十一届“施维雅-中国药理学会优秀青年学者奖”获奖者与颁奖嘉宾合影

2017年“中国药理学会优秀青年学者奖”获奖者与颁奖嘉宾合影

本次学术会议学术气氛浓厚,通过大会报告�,专题报告,青年科学家报告和壁报展示���,反映了当前国内外关于GPCR相关通路��、药物靶标和新药发现研发以及中药和天然药物药理学研究的前沿和进展��,展示了药理学基础和应用领域的新思路���、新技术和新方法�����。此外��,本次会议向美国同行展示了我国中药研究的成果���,也使我国代表对美国天然药物和传统药物药理学的研究有了更深入的了解。本次会议的召开正值我国“重大新药创制”科技重大专项实施进入第10个年头�����,通过举办中美双边药理学术会议等学术交流活动���,对于不断提高我国新药研发水平�����、推动“重大新药创制”科技重大专项的实施及国际合作都具有重要意义。此次学术会议主题鲜明����、重点突出��、学术水平高�,是一个非常成功����、卓有成效的会议?���;岷螅?span style="font-family:宋体;text-indent:28px;white-space:normal;background-color:#FFFFFF;">美国药理学与实验治疗学学会领导专门发来感谢信�,对本次会议的学术水平、组织工作等给予高度评价�����。此次会议不仅会进一步促进中美药理学研究的相互交流与合作����,也将对我国药理学研究及新药研发发挥积极的促进作用。在党的十九大中报告中����,习近平总书记指出要加快建设创新型国家���。创新是引领发展的第一动力,是建设现代化经济体系的战略支撑��。要瞄准世界科技前沿����,强化基础研究,实现前瞻性基础研究����、引领性原创成果重大突破。作为药理学工作者�,我们一定认真学习和贯彻党的十九大精神,在以习近平同志为核心的党中央领导下���,不忘初心�����,牢记使命���,立足本职工作,努力拼搏���,开拓创新�����,为我国药理学事业做出应有的贡献����!

美国药理学与实验治疗学学会会后发来感谢信(附翻译)

(张小锐���,黄晏�,赵颖�,蒋宁)